|

||||||||

|

|

||||||||

|

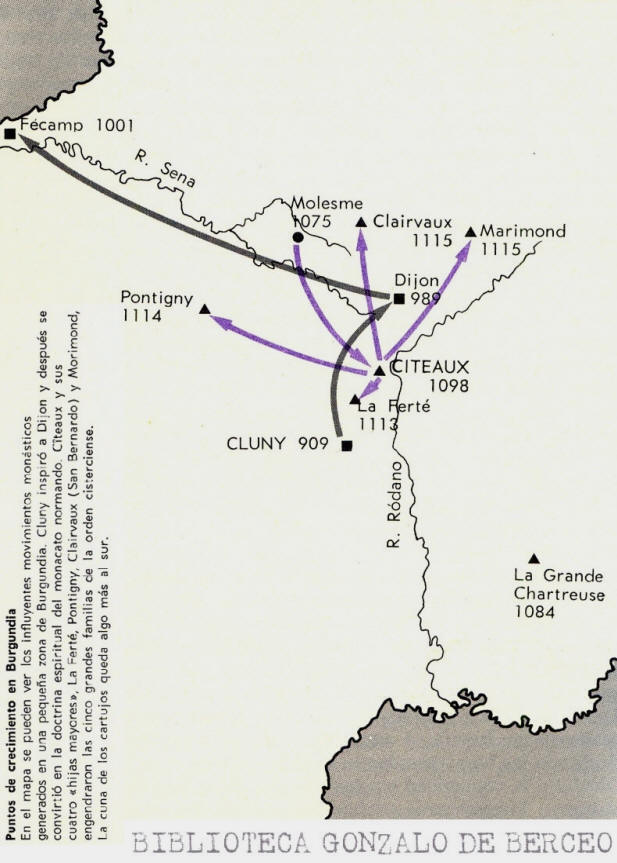

No obstante, en el momento de mayor esplendor de Bec y de Cluny se estaba acercando un importante cambio en la historia monástica. La gran época de la adolescencia intelectual de la Europa medieval, que puede contemplarse tanto en las escuelas catedralicias como en la curia papal, es sólo una faceta de la eclosión de nueva vida que se hace visible en primer lugar en los monasterios. Las familias de Cluny y Gorze, los monasterios de la Inglaterra de Dunstan y la N ormandÍa del Conquistador, fueron solamente las primeras avanzadas del renacimiento y la reforma en la Europa occidental. A ellas siguió casi inmediatamente otro movimiento menos conservador: el de los ermitaños y ascetas. La vida eremítica, tanto en su pureza como en su forma modificada, fue el ideal del monacato primitivo, y nunca había sido olvidada del todo como la forma más perfecta de vida monástica. San Benito, aunque subrayara las virtudes de la vida en comunidad, no dejó por eso de pagar tributo a la vocación del solitario, y los ermitaños habían seguido existiendo incluso en la Galia y en Inglaterra. Ahora bien, a finales del siglo x los ideales egipcios iban nuevamente a influir en Occidente en una época de reformas. En parte, la reacción pudo ser debida a la decadencia de la vida monástica en Italia; en parte, la influencia oriental y del monacato griego puede haberse extendido gracias a los exiliados del imperio oriental invadido por los turcos. El primer nombre famoso es, sin duda, el de un austero monje griego de Calabria, Nilus (c. 910-1005). Este y el obispo checo Adalberto, -que después sería el apóstol de Bohemia (m. 997), fueron de los primeros reformadores que visitaron e influyeron a los monjes de Roma o de sus alrededores; el monasterio de Grottaferrata. que todavía existe y que está cerca de la Ciudad Eterna, fue fundado por Nilus. Sin embargo, no hemos de considerarle como uno de los grandes promotores de la reforma. El lugar más preeminente corresponde a Romualdo de Rávena (c. 950-1027). Romualdo abandonó un monasterio cluniacense con el decidido deseo de restaurar la soledad y severidad del monacato egipcio. Su monumento fue la montaña «desierta» de Camaldolí, cerca de Arezzo, congregación de ermitaños que vivían en una lavra de pequeñas casas y se reunían solamente para las plegarias litúrgicas y determinadas comidas en común. Romualdo se basaba en la regla de San Benito, con su familiar, aunque ambigua, referencia a la vida eremítica como cumbre de la ascesis cenobítical7, y fundó un severo monasterio benedictino en el valle a los pies de Camaldolí, donde se preparaba en el curso de varios años a los que aspiraban a subir al desierto. Un contemporáneo de Romualdo, más joven que éste, Juan Gualberto (c. 990-1073), como él primero monje cluniacense y después huésped de Camaldolí, abandonó el desierto para fundar en Vallombrosa, cerca de Florencia, otro estricto monasterio benedictino contemplativo con silencio perpetuo, clausura y sin trabajo manual. Para que los monjes no se distrajeran y para subvenir a sus necesidades estableció un grupo separado de legos (conversi), y así cristalizó en un instituto formal de gran importancia la práctica ocasional de muchas abadías de monjes negros de aquellos días. Tercer nombre de este movimiento es el de Pedro Damián (1006-72), que más que ningún otro se convirtió en su propagandista. Pasando de Camaldolí al eremitismo y multiplicando la austeridad física, Damián, de forma más explícita que Romualdo, consideraba la vida eremítica como la única verdadera para el cristiano celoso. Fue designado desde el desierto para promover, mediante sus acciones y escritos, el amplio movimiento que había conquistado ya al papado y la curia, y más que nadie le dio el carácter monástico que después iba a adoptar, mientras que los institutos de Camaldolí y Vallombrosa permanecían pequeños y escondidos, aunque ambos pervivieran a través de los siglos hasta nuestros días. La difusión de la vocación eremítica, como han demostrado estudios recientes, fue rápida y amplia durante el siglo XI, pero en algunos casos no fue permanente. Si el ermitaño se hacía famoso, en seguida se le agregaban discípulos y el grupo, para conservar su cohesión, adoptaba la regla de San Benito y las costumbres monásticas corrientes. Este fue el origen de la célebre abadía de Bec, y unos años más tarde de Whitby y de la renacida Jarrow en el norte de Inglaterra. Tal fue el caso de los promotores, Vitalis y Bernardo, de los grupos de Bretaña y Maine que fundaron las abadías de Savigny y Tiron las cuales se convirtieron en congregaciones con casas en Gran Bretaña además de en Francia. Dos de estos casos tuvieron una importancia incomparablemente mayor a cualquier otro en la historia monástica. El fundador de uno de esos grupos fue Bruno de Colonia, maestro y canciller de las escuelas de Reims, que abandonó su brillante carrera en 1080 para unirse a un grupo de ermitaños en el bosque de Colan entre los que se contaban muchos de los futuros fundadores de Citeaux. Abandonándoles, Rugo, obispo de Grenoble, se estableció con dos compañeros en un remoto lugar de un alto valle, que pronto sería famoso como la Grande Chartreuse. Luego fue enviado a Roma y finalmente se retiró al sur de Italia, donde murió después de establecer otro grupo de ermitaños en SquilIace. Su establecimiento original cerca de Grenoble no difería de los demás grupos, pero fue salvado de su gradual extinción por uno de sus primeros priores, Guigues I, amigo de Bernardo y de Pedro el Venerable. Este prior hizo muchos prosélitos y fundó una media docena de grupos similares para los cuales codificó las costumbres de la Chartreuse. Así se formó la regla que ha seguido observando, con pequeñas modificaciones, la orden, la cual se organizó en 1176 con un sistema de capítulo general e inspección, bajo la supervisión del prior de la Grande Chartreuse. La finalidad de los cartujos era petrificar o domesticar (depende de la metáfora que se prefiera) la vida en el desierto. Se parecían a los camaldulenses, a los que tal vez imitaran conscientemente, por vivir como ermitaños y reunirse solamente en muy contadas ocasiones, pero ya desde el principio edificaron sus celdas alrededor de un claustro, contiguo al cual estaba el oratorio, protegiendo el conjunto con un muro. Aspiraban a reanudar la vida de los padres del desierto, bajo la apariencia de una observancia semi benedictina, combinando por tanto la vida eremítica con la cenobítica. Los monjes trabajaban, dormían, comían y rezaban en sus casas, y sólo iban al oratorio para el oficio nocturno, la misa y las vísperas. Al principio no había misa diaria, e imperaban la soledad, el silencio y la austeridad, pero el silencio (al contrario de los trapenses posteriores) se rompía cuando era necesario hablar y en algunos recreos, que luego se fijaron en un largo paseo semanal. Los trabajos agrícolas no formaban parte de su programa, ni eran factibles en la Grande Chartreuse, pero sí se fomentaban algunos empleos ligeros como la carpintería, el grabado y (más tarde) la jardinería. Del mismo modo, aunque la clausura era muy rígida, no estaba prohibido el trabajo literario basado en los recursos de la biblioteca monástica. Los cartujos, única entre las órdenes eremíticas, no sólo pervivieron durante la Edad Media, sino que actualmente parecen tender a aumentar. Esto se debe, sin duda, al elemento cenobítico de su vida que hacía más viable, incluso en un· lugar totalmente hostil, un monasterio cartujo que un grupo de celdas. Los cartujos desde el principio tuvieron hermanos legos para servicio de los monjes. En la Grande Chartreuse esos hermanos legos vivían más abajo en la montaña, y las dependencias separadas se mantuvieron durante mucho tiempo en las cartujas rurales como por ejemplo Witham, Hinton y Beauvale en Inglaterra. Desde el principio los cartujos disfrutaron de una modesta celebridad, un succes d' estime, pero ni querían ni podían multiplicarse para llegar a ser influyentes. Este destino estaba reservado a otro grupo de ermitaños, que se reunió en el bosque burgundio de Colan. Igual que los demás grupos que hemos mencionado, fundaron un monasterio muy estricto dentro de las normas tradicionales en Molesme, pero pronto una serie de beneficios y los numerosos prosélitos relajaron aquella severidad y se establecieron vínculos feudales, por lo que un grupo de veinte, entre los que se encontraban muchos de los ermitaños de Colan, decidieron comenzar de nuevo. Esta vez su pretensión era combinar la soledad y la pobreza con la severidad de una vida dentro de la más exacta observancia de la regla. La historia de este movimiento, que conoceremos por cisterciense y que iba a tener tan vital, aunque imprevista, importancia en la historia del monacato occidental, está sucintamente descrita, con plena documentación, en un grupo de fuentes que desde entonces hasta ahora han inspirado a generaciones de monjes y suministrado amplio material a los historiadores. No obstante, en los últimos treinta años han sido objeto de una severa crítica y aunque las circunstancias de su formación no están del todo claras, parece indudable que en su forma actual son el producto final de un proceso de crecimiento durante el cual algunos motivos de controversia pueden haber inducido a la alteración de los documentos genuinos. N o obstante esto no cambia esencialmente los rasgos fundamentales de la historia, que podemos leer en sus propias (pretendidas) obras: Había veintiún monjes que gozosamente marcharon desde Molesme al desierto llamado Citeaux, punto situado en la diócesis de Chalon que en aquella época era casi inaccesible a causa de la maleza y los espinos y estaba habitado solamente por bestias salvajes. Allí llegaron los hombres de Dios, persuadidos de que aquel era el lugar que durante tanto tiempo habían deseado, y que ahora les parecía el más conveniente a causa de su inaccesibilidad y de que no resultaba atrayente para nadie salvo para ellos mismos. Allí cortaron árboles y comenzaron a edificar el monasterio. Porque esos hombres mientras estaban en Molesme habían hablado muchas veces entre sí con amargura y pesar, por medio de la gracia de Dios, de sus transgresiones a la regla de San Benito. Decían que ellos y otros monjes habían prometido en solemne profesión observar esta regla, y que de hecho no la habían observado y que por tanto habían cometido con conocimiento el pecado de perjurio y así, como ha sido relatado, por autoridad del legado de la Sede Apostólica habían ido a aquella soledad para poder observar la regla y sus votosl8. Así pues, el grupo de exiliados de Molesme, establecidos en un «desierto» entre bosques y pantanos al sur de Dijon, comenzó a vivir una sencilla vida monástica de acuerdo con la regla. Esto mismo, tanto ellos como otros, habían tratado de hacerlo antes, pero los monjes del «nuevo monasterio», como le llamaban, estaban dispuestos a que el relajo no se apoderara de ellos nuevamente. No contentos con su celo del momento y sus buenos propósitos, se dieron no solamente un esquema de vida, sino un cuadro constitucional. Antes de considerarlo sería conveniente deducir del ambiente general de la época cuáles eran sus problemas e ideales. La marcha de Molesme a Citeaux tuvo lugar en 1098, y ya hemos visto que la segunda mitad del siglo XI fue la edad de oro del monacato tradicional en que no solamente la amplia familia cluniacense, sino también las tradicionales abadías autónomas de Italia, Normandía, el Rhin e Inglaterra estaban en floreciente condición. Por tanto, los cistercienses eran en cierto modo una ola de una gran marea en lugar de una corriente opuesta. Sin embargo, la lujuriante proliferación de la vida monástica de la época, que puede compararse a un fructífero verano, mostraba ya y en parte tal vez ocultaba, los síntomas de un próximo otoño de decadencia. Estos eran visibles en varios aspectos de su vida. En primer lugar y sobre todo, como en todos los momentos de decadencia monástica, había una excesiva vinculación con el mundo. La esencia del monacato es la separación del mundo y del espíritu de ganancia material. Ahora, después de un siglo de relativa paz y de expansión demográfica y económica, los monasterios habían aumentado sus posesiones mediante donaciones y.' compras, y el valor de su capital gracias a una bien estudiada explotación. Cada vez más se habían ido convirtiendo en parte de la sociedad. Sus propias actividades administrativas y las obligaciones feudales hacían que los abades y priores tuvieran que ausentarse de los monasterios a los que acudían cada vez en mayor cantidad fundadores, bienhechores y agentes reales, por no hablar de los visitantes y peregrinos. De ser un enclave de aislamiento los monasterios se habían secularizado y desempeñaban en el mundo un papel semejante al del clero de las parroquias o de las catedrales. Al Ibismo tiempo habían ido perdiendo gradualmente el tradicional equilibrio de la división tripartita de ocupaciones entre plegaria, lectura (o estudio) y trabajo manual. La última casi había desaparecido y la primera babía proliferado. Se introdujeron y duplicaron las misas, el canto era más elaborado y prolongado, y al oficio se habían añadido una serie de plegarias orales -oficios de la Bienaventurada Virgen, de Todos los Santos y de los muertos; los salmos graduales, los salmos penitenciales, letanías y oraciones- y todos estos cambios habían duplicado las horas pasadas en el coro. Esto produjo un doble efecto. Dividió a la comunidad en dos clases: los oficiales y los «monjes del claustro». Los primeros estaban exentos por lo menos de los deberes comunes; los segundos, ocupados largas horas en el coro, tenían cortos períodos de escritura y lectura en el claustro. Finalmente, las dificultades y las lagunas· de la regla habían sido superadas mediante costumbres, muchas de las cuales atentaban contra la severidad del texto original. En una gran comunidad, con muchos miembros que conocen la casa desde hace más de cincuenta años, es muy fácil abolir un privilegio o cambiar una dispensa. En un monasterio, como en un ejército, el paso lo marca el que va más despacio. La época había llegado a la adolescencia intelectual y la autocrítica, y los primeros cistercienses no eran los únicos en ver todas esas cosas. Sin embargo, era un grupo de hombres excepcionalmente agudos en las cosas espirituales, y estaban decididos a renovar la vida monástica. En la actualidad difieren las opiniones de los historiadores monásticos acerca de cuál fue su primer objetivo. ¿Se trataba de una protesta, una rebeldía, una reforma, o era simplemente una versión distinta de la vida monástica? En su época y para muchos historiadores del pasado, la opinión general era de que el movimiento cisterciense había consistido en origen y en su esencia, en un desplazamiento de la relajación a la disciplina, del fracaso de mantener la regla a su observancia, de la indulgencia a la pureza evangélica. Recientemente, en la intensa actividad histórica de los historiadores monásticos, se ha abierto paso otra opinión, que es quizá la más generalmente admitida actualmente. Esta mantiene que los primeros cistercienses, aun admitiendo la validez y el atractivo de una vida monástica encaminada a la santificación de los valores humanos y que utilizaba la belleza creada como medio para el servicio de Dios, eligieron sin embargo un camino de abnegación y extrema simplicidad. Pero no fue (así prosigue la argumentación) hasta que el joven San Bernardo, con sus brillantes dotes literarias y su celo puritano, arrojó contra los cluniacenses y otros todas las piedras que tenía a mano, cuando los monjes negros aparecieron como un cuerpo de monjes menos perfecto, mejor dicho, imperfecto. Esta opinión, que toma la mayor parte de su interés de los argumentos del gran cluniacense Pedro el Venerable, es sin duda una interpretación correcta del programa cisterciense de muchos siglos después. En los siglos siguientes, los cirtercienses no iban a monopolizar el fervor como tampoco los monjes negros la decadencia. Pero en el momento de crisis de 1098 todas las fuentes y la experiencia que puede ayudar al historiador a interpretarlas, apuntan que para los primeros padres de Citeaux se trataba de una cuestión de bien o de mal, de salvación o de condenación, y que estaban convencidos de que el tipo de vida de Molesme no les permitía vivir la vida evangélica que habían hecho voto de seguir. Por tanto la primera tarea de los monjes del nuevo monasterio fue definir esa vida evangélica. Encontraron una guía segura en la regla aceptad~ literalmente hasta la última coma (ad apicem litterae), aguda anticipación del grito de guerra de San Francisco de Asís: «La Regla sin aguar (Regula sine glossa»)). Esto lo aplicaron sin contemplaciones a la comida, los vestidos, el trabajo, las plegarias litúrgicas, los bienes y las ocupaciones. El resultado fue una gran y saludable liberación. Por de pronto prescindieron de todos los añadidos que impedían los movimientos en Cluny. Las letanías y plegarias, los cantos elaborados y el ceremonial fueron arrojados por la borda, e inmediatamente entró una bocanada de aire fresco; rehusaron todos los lazos feudales y económicos con la sociedad, y el abad volvió a ser el padre de la comunidad que vivía para y con sus monjes; restauraron el noviciado y la vida se convirtió en una vocación espiritual, no en una simple profesión. Restauraron el duro trabajo manual y las comunidades se convirtieron en sociedades industriosas que se bastaban a sí mismas. No obstante en dos importantes aspectos, uno negativo y otro positivo, innovaron silenciosamente la regla. Interrumpieron la aceptación de niños como monaguillos para educarlos en el monasterio y luego ser recibidos como monjes. Esta costumbre estaba en decadencia ya (Cluny tenía muy pocos niños en 1100) gracias al rápido desarrollo de la educación clerical y laica a todos los niveles, pero los cistercienses acertadamente pensaron que no era un elemento esencial de la regla. Mucho más importante fue la adopción y expansión de los hermanos legos. Aunque había sido posible en el pequeño monasterio de San Benito en la fértil Italia, una gran comunidad no podía cultivar y explotar una extensa zona de pantanos y bosques en Borgoña, cuando los hermanos del coro no trabajaban más que lo equivalente, más o menos, a una semana de treinta horas, incluidos domingos y días festivos. Los cistercienses habían renunciado a los siervos y no podían tener trabajadores asalariados; la solución era por lo tanto emplear a hermanos legos con inquietudes religiosas e intelectuales más simples, con lo que nació esta institución con hombres analfabetos cuyas oraciones eran el Pater, el Ave y el Gloria. Al principio, los hermanos legos (conversi) se albergaban dentro del recinto monástico, pero al multiplicarse las abadías, con más amplias zonas llenas de animales, de bosques y pantanos, que separaban las partes cultivables, resultaba imposible, a pesar de la elasticidad de su horario, que los hermanos legos cultivaran con eficacia las zonas distantes si permanecían vinculados al refectorio, dormitorio e iglesia de la casa madre. Por consiguiente, se estableció el sistema de «granjas». Estas granjas eran al principio un simple granero, pero luego se convirtieron en lugares para vivir con su capilla donde los legos, por un sistema de rotación, pasaban unas semanas. Este desarrollo económico del trabajo y el hecho de que todas las tierras cistercienses estuviesen libres de aparceros y de vínculos feudales, produjeron una especie de revolución agraria de alguna importancia que permitió a los monjes cultivar otras tierras marginales y practicar el pastoreo en gran escala. Estas ventajas tuvieron el inesperado y tal vez indeseado resultado de aportar una considerable riqueza a los monjes blancos, especialmente a aquellos que poseían grandes zonas donde era fácil el traslado de ganado. Todo eso, sin embargo, estaba aún muy lejos cuando los primeros padres se establecieron en Citeaux. Sus acertadas y prudentes decisiones demuestran que entre ellos hubo personas decididas y de amplia visión, aunque tenemos pocos detalles personales de ninguno de ellos salvo de dos que fueron, uno después de otro, abades, el francés Alberico y el inglés Stephen Harding, que de niño estuvo en el convento de Sherborne. Durante bastantes años el destino del nuevo monasterio pareció indeciso, mientras que la pobreza, la austeridad y la enfermedad diezmaban sus filas y desanimaban a los prosélitos, pero como suele ocurrir en ese tipo de empresa, el heroísmo y la paciencia tuvieron su recompensa. No solamente llegaron novicios, sino que entre ellos hubo uno con una dinámica personalidad que difícilmente tiene par incluso entre los santos. La llegada de Bernardo, con un gran acompañamiento de tíos, hermanos, primos y sobrinos, fue un momento crucial tanto para la historia europea como para la cisterciense, y el joven monje, que a los cuatro años era abad fundador de Clairvaux, inició así una carrera de cuarenta años durante los cuales fue la indiscutible y más poderosa fuerza de la cristiandad. El aumento numérico de Citeaux y la inoportunidad de pretendidos fundadores provocaron las primeras dispersiones de los monjes del nuevo monasterio. Los primeros padres sabían que pronto se pierde la fuerza espiritual cuando la tradición flojea, y tuvieron en Stephen Harding un estadista de clara inteligencia. Este, adaptando y mezclando antiguos decretos monásticos y canónicos olvidados durante siglos, les dio cuerpo en la primera edición de la famosa Carta de Caridad (Carta Caritatis), ese vínculo libremente admitido entre madre e hija que debía reemplazar al antiguo estatuto de dependencia impuesto por Cluny al monasterio que pretendía entrar en su familia. En ésta, la abadía hija se comprometía a imitar y perpetuar en todos los aspectos, materiales y espirituales, la observancia de la disciplina de Citeaux. Además se establecían dos previsiones desconocidas para el monacato de entonces. Una era el sistema de visitas por el cual cada abadía era «visitada» cada año por el abad de la abadía madre fundadora, el cual examinaba al abad y a los monjes en todos los puntos de acuerdo con la regla, la Carta Caritatis. y los estatutos posteriores, con plenos poderes para corregir y castigar. El otro era el capítulo general anual. Este empezó por una visita anual del abad de la casa hija al capítulo conventual (diario) de faltas de Citeaux, la antigua reunión disciplinaria de monjes. En esta visita, el abad visitante podía acusarse, o ser acusado por los demás, de faltas contra el modo de vida cisterciense. Al crecer la orden, esta reunión informal se hizo impracticable y fue cambiada por una solemne reunión que se celebraba en Citeaux en septiembre, limitada a los abades de la orden, los cuales formaban un cuerpo judicial y legislativo para entender de las disputas y de los casos difíciles, autorizar fundaciones, y establecer estatutos para toda la orden. Así gradualmente la lógica de los acontecimientos convirtió una fácil relación familiar en una estrecha orden religiosa, la primera de su clase en la Iglesia. N o obstante, mientras su organización iba endureciéndose dentro de los moldes canónicos, Citeaux permanecía fiel a su repugnancia por las pretensiones imperiales de Cluny. Los capítulos generales se celebraban siempre en Citeaux, pero el abad de este monasterio no era más que el primus inter pares, el anfitrión y presidente de la reunión celebrada en la amada cuna de la orden. La primera fundación, La Ferté, tuvo lugar en 1115 y en el mismo año Clairvaux comenzó su carrera. Al morir Bernardo en 1153, la orden contaba con trescientas treinta y nueve casas, de las cuales Clairvaux había fundado no menos de sesenta y ocho, de las que habían salido otras noventa y una. En el mismo momento las Islas Británicas contaban con ciento veintidós abadías, Italia con ochenta y ocho, España con cincuenta y seis y las tierras de habla germánica con más de ciento. Oficialmente se dispuso el cese de fundaciones en 1155, pero éste nunca fue del todo eficaz y en el siglo xv había más de setecientas abadías cistercienses de hombres y novecientas de monjas. Esta explosión de monacato necesita una explicación, incluso en la cúspide de la época de la fe. Pueden aducirse para explicada varias razones. En primer lugar está la causa demográfico-económica. La población de Europa iba incrementándose rapidamente, y probablemente se duplicó entre 1050 y 1200 lo cual implicaría un aumento similar en todas las categorías de la población. Este crecimiento ejerció también una presión en las tierras marginales, y aquí los cistercienses, que elegían puntos alejados y tenían una fuerza laboral móvil, se hallaban en una posición especialmente fuerte. Además el período de cien años que va de 1050 a 1150 fue el período monástico por excelencia en el que este tipo de vida atraía a todos los cristianos serios como nunca les había atraído ni les atraería, y los cistercienses, con sus monjes y legos, tenían forzosamente que absorber más gente que cualquier otra institución. Después estaba la simplicidad, la autenticidad del ideal cisterciense, y la excelencia de su simple pero acabada constitución que parecía ser una verdadera garantía para una vida de fervor. Finalmente estaba la santa personalidad de San Bernardo, uno de los pocos que pertenece a esa clase de hombres insignes cuyas dotes y oportunidades se han emparejado exactamente. Como líder, como escritor, como predicador y como santo, su magnetismo personal y su fuerza espiritual eran irresistibles. Los hombres llegaban de los confines de Europa a Clairvaux de donde salían nuevamente por todo el continente, y después de todas sus fundaciones la abadía seguía contando con setecientos monjes. Durante cuarenta años Citeaux-Clairvaux fue el centro espiritual de Europa, y en un mismo momento el papa, el arzobispo de York y varios cardenales e infinitos obispos eran antiguos monjes de San Bernardo. Realmente no podemos decir hasta qué punto se debió la expansión de Citeaux a la presencia de Bernardo, pero sí podemos asegurar que sin él la orden hubiera sido relativamente pequeña, tal vez la mitad de su dimensión actual. El error cometido por muchos al considerarle fundador de los cistercienses (los cuales en un determinado momento fueron conocidos por el nombre de bernardinos) es en algunos aspectos un error feliz. Sin embargo, Bernardo influyó a un mismo tiempo en la orden de dos maneras y no para ventaja suya. En primer lugar parece cierto que la nota puritana, ferozmente antiestética y vista y oída en los primeros escritos cistercienses no es la voz de los primeros padres. Ellos poseían la simplicidad de los pobres, pero aceptaban y creaban la belleza que podían. No fue hasta más tarde, cuando Bernardo, famoso ya y con un sólido séquito de adeptos en el capítulo general, pudo dirigir las deliberaciones y se aprobaron estatutos que favorecían más bien la mezquindad y la vulgaridad en lugar de la simplicidad y, aunque de hecho no gozaron de larga vida, su influencia se hizo sentir a través de los siglos. En segundo lugar -y casi en contraposición- Bernardo, a causa de sus dotes y de las circunstancias de su vida ejerció una gran influencia mucho más allá de las paredes de su monasterio. Los primeros padres eligieron el ocultamiento y el silencio; Bernardo no, y su ejemplo, tan poderoso y permanente, no pudo ser borrado. Desde entonces y durante toda la Edad Media, con Guillermo de San Thierry, Ailred de RievauIx, Adam de Ulle y un ejército de cardenales y obispos cistercienses, los monjes blancos influyeron en el mundo con la voz, la pluma y la acción.

Tanto si los primeros padres abandonaron Molesme a causa de su decadencia monástica como si no, lo que ciertamente no tuvieron intención de dar era publicidad a sus quejas. Pedían solamente vivir su tipo de vida separados del mundo e ignorados por él. Pero, veinte años después, cuando Citeaux comenzó a multiplicarse y a llevar a cabo fundaciones, inevitablemente aparecieron como rivales y críticos del monacato tradicional. El mero hecho de pretender seguir exactamente la regla que tanto ellos como los monjes negros profesaban, era causa de fricción y un pequeño incidente se convirtió en una gran controversia que pronto se tradujo en una de las mayores disputas de la historia monástica, disputa que alcanza las mayores profundidades de la vida espiritual y en la que cada lector se encuentra inclinado hacia un bando u otro, del mismo modo que el estudiante de filosofía se encuentra insensiblemente atraído por las enseñanzas de Platón o de Aristóteles. Lo que podía haber sido una latente pero aburrida porfía ascendió al nivel de perenne división de ideales gracias al carácter y genio de los defensores de cada parte. El incidente que encendió la mecha fue en sí mismo un asunto personal e insignificante. Bernardo, en los primeros años de abad de Clairvaux, tenía entre los monjes a un joven pariente cuyos padres en su niñez habían prometido enviarle a Cluny. La vida en Clairvaux resultaba demasiado dura para él, y huyó a Cluny, cuyo gran prior acogió con inmensa alegría al pródigo. Bernardo, ofendido como hombre y como monje, le escribió una carta apasionada, que indudablemente esperaba que circulara por Cluny, en la que comparaba la grata, fácil y lujosa vida en la gran abadía con la escasez y dureza de Clairvaux. Todo eso llegó a oídos del joven abad de Cluny, Pedro, más tarde conocido con el sobrenombre de el Venerable, que era un excelente oponente de Bernardo. Así como los dos eran aristócratas, gobernadores natos de hombres y celosos monjes, Pedro era conciliador, moderado, amable, considerado y conservador, mientras que Bernardo era ardiente, provocador, violento, sin compromisos y revolucionario. Mientras Pedro predicaba discreción y caridad, Bernardo exigía verdad y sacrificio. Pedro defendía el modo de vida cluniacense porque condescendía con la debilidad humana y mitigaba las reglas para que las almas pudieran salvarse; Bernardo le replicaba repitiendo las exigencias de Cristo que superaban las pretensiones de una discreción meramente humana, y citaba a los monjes y santos de épocas pasadas y los claros preceptos de la regla. Luego, envenenado por su propia retórica, pasó a dar un panorama altamente vívido de la vida cluniacense subrayando la degeneración de su aspecto monástico. La lucha prosiguió durante mucho tiempo, pero cuando los dos se encontraron se dieron cuenta de su respectiva sinceridad y nobleza de carácter. Pedro, por sus serios intentos de reformar Cluny, admitía la verdad de los escritos de Bernardo, mientras que éste explícitamente reconocía la buena fe y virtudes de Pedro; es más, el título de «venerable» aparece por primera vez en las cartas de Bernardo. Sin embargo, la controversia sigue en vigor, y bajo una forma u otra, estará siempre viva. Así como podemos reconocer que Bernardo confundía la ética con la estética, condenaba a la vez el lujo y la belleza y exigía más de lo que un ser humano normal puede dar, también debemos admitir que Pedro llamaba caridad a la indulgencia y no consiguió (por lo menos en sus primeros intentos) dar a sus monjes una idea clara de cómo aceptar enteramente la llamada de Cristo. Los historiadores de hoy se hallan tan divididos acerca de sus opiniones sobre Cluny y Citeaux como lo estaban los contemporáneos de los dos grandes abades. La magnífica arquitectura, escultura y cerrajería de las inmensas iglesias cluniacenses, el esplendor de su liturgia y canto, y el humano y moderado punto de vista de Pedro el Venerable, encarnan para muchos la belleza de la santidad medieval. Suger, el eminente abad de Sto Denis de París, sabio estadista e incomparable patrono de las artes, como Pedro blanco al principio de la más pesada artillería de Bernardo y más tarde receptor de sus dulces palabras de amistad, no era cluniacense, pero su interpretación de la regla y su actitud ante el arte y las cosas bellas en relación con el servicio de Dios diferían muy poco de Cluny. En el limitado terreno de la estética, él y Bernardo se enzarzaron en otra controversia que aún perdura también. Para Suger la belleza del color y la forma y sobre todo la belleza de la luz a través del cristal o reflejada por las joyas, era el primer peldaño de la escalera que conduce a la luz eterna, a Dios mismo, y al edificar una casa de Dios sólo vale lo más precioso, lo más bello. Para Bernardo todo eso es hipocresía o, en el mejor de los casos, una política conveniente a los laicos, no a los monjes, porque para los monjes el oro y las piedras preciosas son anatema; ellos oran al Dios invisible sin la ayuda -o las distracciones- de las cosas brillantes y bellas. He aquí a Bernardo con la visión de Cluny ante su memoria:

Y he aquí a Suger:

NOTAS

17 Regla C. l. «Los ermitaños ... que ... después de una larga prueba en el monasterio ... son capaces de la solitaria lucha del desierto». c. 73 «Cumplir primero esta regla elemental para los principiantes... y después podrán alcanzar las mayores alturas [de los Padres del desierto]». Tal vez es significativo que estos dos pasajes estén situados uno al principio y otro al final de la regla. 18 Exordium Parvum. ed. J. Van Damme, en «Documenta pro Cisterciensis Ordinis Historiae ac Juris Studio», Westmalle 1959, 7. 19 Véase San Bernardo: Apologia ad Willelmum, c. XII 28, 29 (Migne, «Pat. Lat.» CLXXXIl col. 914-6). 20 De rebus in sua administratione gestis (ed. E. Danofsky) Princeton, 1946, 63-7.

|

||||||||

|

||||||||

|