|

|||||||

|

|

|||||||

|

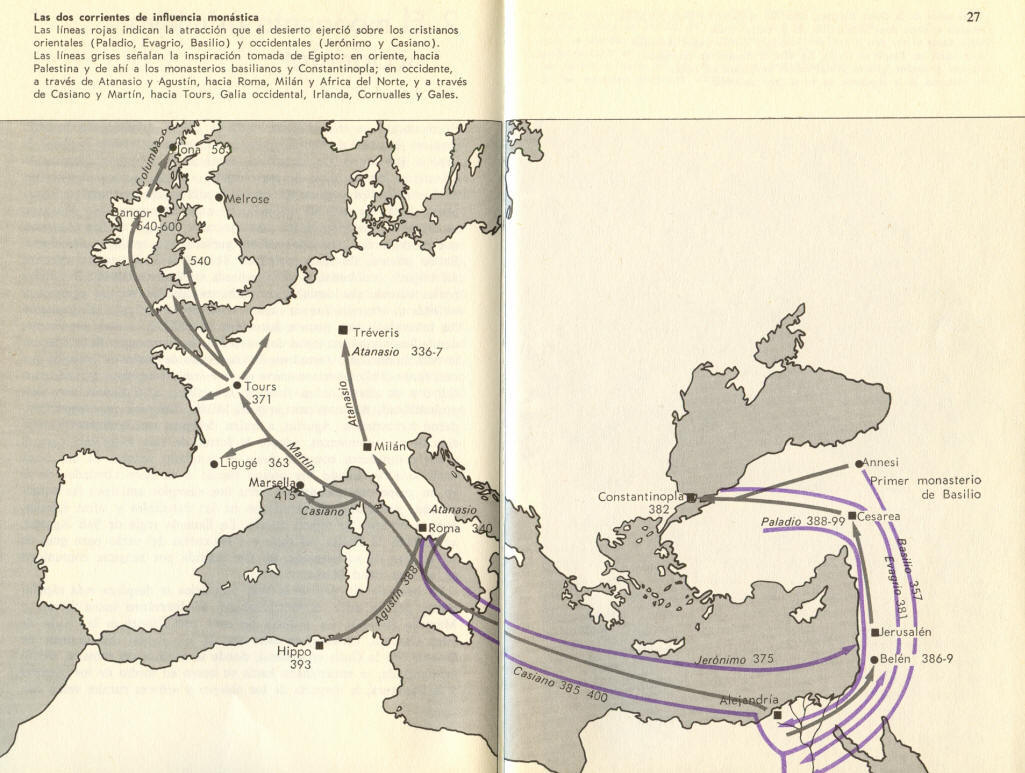

El monacato se extendió por toda la mitad oriental del Imperio romano durante el último siglo de su unidad. Ningún apóstol le lIevó a Italia y a Occidente, ni le introdujo ninguna colonización oriental ni ningún acto de los obispos o de las autoridades civiles. Se fue extendiendo poco a poco y esporádica mente, igual que una planta brota de semillas arrojadas al azar. El agente más eficaz en la captación de adeptos fue San Atanasio, amigo de San Antonio, que pasó las dos primeras quintas partes de su exilio en Occidente. En la primera de ellas estuvo en Tréveris (335-7), capital efectiva del imperio occidental, y en la segunda en Roma (339-46). Por todas partes adonde iba cantaba las alabanzas de los monjes egipcios y su Vida de Antonio fue un clásico cristiano en su época. El fermento iba introduciéndose poco a poco y en círculos diferentes: en Roma, donde Jerónimo, secretario del papa Dámaso y monje, dio a conocer la vida monástica y formó un devoto grupo de damas principales que más tarde (385) formaron parte de la colonia monástica que se constituyó a su alrededor en Belén y Jerusalén; en Tréveris (con toda probabilidad) Atanasio mismo y en Milán, Ambrosio, el obispo, fundaron monasterios. Agustín, a quien debemos una preciosa descripción de esos comienzos, adoptó la forma de vida monástica para él y sus compañeros como si fuera el resultado natural de una seria conversión, y cuando fue obispo reunió a su clero alrededor de él en un grupo casi monástico. Estos dos ejemplos anticipan las comunidades posteriores de canónigos en las catedrales y otras iglesias, aunque no sean su origen directo. La lIamada regla de San Agustín, adaptación de finales del siglo V a las cartas del santo para guía de las monjas de su hermana, no fue seguida por ninguna comunidad en la Alta Edad Media. La línea de difusión de la vida monástica se desplaza más rápidamente por la orilla septentrional del Mediterráneo hacia Lerins y Marsella (400-40). La primera de estas poblaciones es la patria de Juan Casiano, viniendo en este caso la inspiración directamente de Oriente. En la Galia en general, donde la civilización romana, medio cristianizada, se encaminaba hacia su ocaso en medio de los placeres y la literatura, la mayoría de los obispos y señores rurales veían con malos ojos a los monjes. Sin embargo, el futuro era suyo. A finales del siglo IV, Martín, obispo de Tours (m. 397), fundó un grupo de ermitaños primero en Ligugé, cerca de Poitiers, y después en las orillas del Loira en Marmoutier. De ahí la vida monástica se extendió por la Galia central y occidental y de aquí paso, como las chispas de un incendio forestal y por un proceso inadvertido por los cronistas, a las regiones celtas de las Islas Británicas. Allí, en Cornualles y Gales, y aún más notablemente en Irlanda, se expandió rápidamente un monacato de tipo radicalmente eremítico del año 540 al 600 que se convirtió en el elemento dirigente no sólo de la Iglesia, sino de la sociedad. En una tierra en la que no existían ciudades ni poblaciones, y en la que las unidades sociales eran el clan y la tribu, el monacato, en cuanto lograba atraerse el entusiasmo de una población convertida rápidamente, se extendía como una epidemia. Cuando el rey o el jefe se convertían al cristianismo solían hacerse también monjes, y se llevaban con ellos todo el clan. En una comunidad grande, a veces de dos o tres mil miembros, el rey solía ser el abad. Los obispos regionales, establecidos por San Patricio, tenían al lado y a veces por encima de ellos a abades con esferas de influencia monacales, y las funciones que requería la ordenación episcopal eran llevadas a cabo por uno o más monjes, consagrados con este fin por el abad. El monacato celta en su edad de oro era extremadamente austero: las penitencias físicas (algunas de las cuales aún se practican en las peregrinaciones irlandesas) tales como el ayuno y la inmersión en agua fría, eran muy duras. Sin embargo, al mismo tiempo, en unas condiciones tan primitivas que parecían imposibilitar totalmente el ejercicio mental, se produjo una gran expansión de la cultura latina y un aún más notable florecimiento artístico que hizo que las miniaturas monásticas celtas y sus trabajos en metal figuren entre las obras maestras de la historia del arte. Los manuscritos ilustrados, tales como los libros de Kells y Durrow, las joyas y las campanas de bronce y relicarios de plata se destinaban a iglesias de madera, o piedra sin pulir. Aunque los monjes irlandeses podían rivalizar con los padres egipcios, cuya forma de vida tomaron sin duda como modelo, el espíritu celta era muy diferente del copto. Imposible imaginarse a un monje oriental escribiendo lo siguiente:

Tengo una choza en el bosque, nadie lo sabe salvo el Señor, mi Dios; una pared es un fresno, la otra un avellano, y un gran helecho hace de puerta.

Los batientes son de brezo, y el dintel de madreselva; y el bosque virgen de alrededor da bellotas para cerdos bien alimentados.

Este es el tamaño de mi cabaña: la cosa más pequeña; hogar entre senderos bien hollados; una mujer (pero vestida de mirlo y parecida a él) trina dulcemente desde su alero10.

Una de las características del monacato celta fue su predilección por el exilio (peregrinatio ) como forma de renunciación, mediante el cual los monjes se desplazaban a tierras extranjeras llevando a ellas la fe cristiana y la vida monástica. En Islandia, la isla occidental de Escocia, Bretaña, la Europa central hasta Ratisbona y Viena por Oriente y por el Sur hasta Bobbio, en Lombardía, hubo establecimientos de monjes irlandeses (Scotti) que llevaron consigo su cultura y su regla, plasmados en pinturas y manuscritos que se conservan en los museos y bibliotecas de Europa. Entre otros peregrinos sobresalen por su santidad e influencia Clumba (521-97) fundador de lona y apóstol de la Escocia occidental, y Columbano (540-615) que abandonó su tierra natal y después de varias etapas llegó a las montañas de los Vosgos, donde fundó Luxeuil (c. 590). Veinte años más tarde, una serie de aventuras le llevaron a través del Rhin y los Alpes y terminó sus días en Bobbio. Columbano dejó una regla más austera que las contemporáneas del monacato mediterráneo, con severos ayunos y un feroz código penal, pero el núcleo de su monacato no era la regla sino el abad, y a través de la serie de monasterios fundados o influidos por él, la voluntad del abad, expresada de forma diferente según fuera éste, fue el principal origen de la vida monástica. Mientras tanto, y a veces por medios que pasan inadvertidos a los historiadores, los monasterios de Lérins, Marmoutier y Luxeuil, extendían su enseñanza por toda Francia y por lo que ahora se conoce como Países Bajos. Al mismo tiempo las ermitas y pequeños monasterios se multiplicaban en Italia. No había organización, cabeza dirigente ni regla influyente, y los monjes errantes eran una molestia frecuente. La mayor parte de los monasterios mayores tenían probablemente copias de la traducción latina hecha por Jerónimo de la regla de Pacomio y la hecha por Rufino de las «reglas» de Basilio, como también de las dos grandes obras de Casiano. En general, el abad ejercía un poder absoluto sobre los monjes que accedían a vivir con él, y gracias a la anónima Regla del Maestro (c. 540) se reconocía la necesidad de un código que el abad pudiera aplicar como norma aprobada. La regla anterior nos muestra un pequeño monasterio de doce monjes y un abad, con sus oraciones, trabajos y lecturas, con un dormitorio común en el que el lecho del abad está en medio del espacio libre de la habitación, y un refectorio común en que su asiento se distingue del de los demás. La vida en ese monasterio debió de ser tan sencilla y austera como en los primitivos conventos franciscanos. Según parece, San Benito vivió en monasterios de este tipo en Subiaco, y así debió haber sido también la primitiva comunidad de Monte Cassino. Benito de Nursia (c. 480-c. 547), considerado unánimemente en la Edad Media y por todos los historiadores y monjes del mundo moderno como el patriarca y fundador de todos los institutos del monacato occidental, ocupó sencillamente el puesto de abad en uno de los muchos monasterios italianos de su época, aunque fue muy famoso por su santidad y capacidad de trabajo. No fundó ninguna orden ni marcó ningún hito en la Iglesia como lo hicieron Pacomio, Basilio o Columbano. Su fama y posición en la historia se deben solamente a su breve regla, que incluso parece ser que está basada en otra del Maestro anónimo, contemporáneo suyo11. La regla de San Benito no se hizo famosa inmediatamente. Nunca fue impuesta y se extendió gracias a la virtud de su excelencia. Pero aunque admitamos que las dos terceras partes del texto están tornadas de las Escrituras, de la Regla del Maestro y de otras fuentes, fue ella, y no ninguno de esos documentos de los que tomó el material, la que se fue imponiendo en todos los monasterios de la Europa occidental y la que hoy día siguen miles de monjes en todo el mundo. Su éxito se debe a tres características principales. Primera, es eminentemente práctica. Así como la Regla del Maestro es prolija y desordenada, la de San Benito es corta, y así como las demás reglas de la época tocan solamente algunos aspectos de la vida monástica, ésta es una útil guía para la actividad monástica de cualquier clase de monjes y de cualquier edad. Segundo, así como espiritualmente es inflexible, físicamente es moderada y tolerante, y subraya sobre todo la caridad y la armonía de la vida simple en común en vez de incitar a la rivalidad y a los logros individuales. Tercero, es la única de las reglas monásticas que contiene en pocos y apretados párrafos un tesoro de sabiduría espiritual y humana capaz de guiar al abad y a sus monjes a través de todas las vicisitudes de la vida. El monasterio benedictino no es ni una penitenciaría ni una escuela para ascéticos montaraces, sino una familia, un hogar formado por aquellos que buscan a Dios. Tal vez algunos extractos puedan mostrar estas cualidades.

Cap. 2 y cap. 64: sobre el abad. El abad debe recordar siempre lo que es y el nombre [padre] que lleva, y saber quién tiene a su cargo y de quién depende. Debe llevar a cabo la dura y difícil tarea que se ha impuesto, gobernar almas y adaptarse a los diferentes caracteres. A uno debe elogiarle, a otro censurarle, a otro persuadirle, y de acuerdo con el carácter y entendimiento de cada uno debe adaptarse de forma comprensiva de modo que no solamente no sufra ninguna pérdida en el rebaño que se le ha encomendado, sino que pueda alegrarse con su crecimiento. Sobre todo no debe prestar atención especial a las efímeras cosas terrenales descuidando o subestimando la salvación de las almas que tiene encomendadas. Más bien debe siempre recordar que ha aceptado dirigir almas de lo que tendrá que dar cuenta... Debe procurar ser amado en lugar de ser temido. Nunca debe ser impetuoso o impaciente, autoritario u obstinado, celoso o suspicaz, por lo que nunca debe descansar ... y debe moderar todas las cosas de forma que los fuertes deseen seguirle y los débiles no se sientan rechazados. Cap. 40: la medida de la bebida. Cada hombre tiene su propio don de Dios, uno de una manera, otros de otra. Vacilamos por tanto al tener que 'decidir cuánto deben comer y beber los demás. Sin embargo, considerando la debilidad de los menos robustos, pensamos que medio cuartillo de vino diario para cada uno es suficiente. Pero aquellos a los que Dios haya concedido el don de la abstinencia deben saber que serán recompensados. No obstante, si las condiciones locales, o el trabajo o los calores del verano exigen más, que sea el abad quien decida, vigilando que no se produzcan ni excesos ni embriaguez. Leemos que el vino no es bebida para monjes; pero como por el momento a los monjes no se les puede convencer de esto, admitamos por lo menos que bebemos sobriamente y no nos ahitamos, porque «el vino derriba incluso a los más sabios». Cap. 52: sobre el oratorio del monasterio. El oratorio debe ser lo que su nombre indica, y en él no debe hacerse ni ponerse nada más. Cuando el trabajo de Dios está realizado, todos deben ir en absoluto silencio con la debida reverencia a Dios, de modo que si un hermano quiere orar en privado pueda hacerlo sin que nadie le moleste. Y si en cualquier momento cualquiera desea orar solo, dejad que vaya al oratorio y ore; no en voz alta, sino con corazón contrito y ferviente. Cap. 36: sobre los enfermos. El cuidado de los enfermos debe estar por encima de todo, ya que en verdad deben ser atendidos como Cristo, porque El mismo dijo: «Estaba enfermo, y me visitasteis», y «Todo lo que habéis hecho a estos pequeños, lo habéis hecho a mí. »12.

Gracias a la Regla del Maestro, la regla de San Benito y los Diálogos de San Gregorio podemos reconstruir la vida cotidiana de un monasterio italiano del siglo VI. El monasterio era un edificio relativamente pequeño con un tejado de tejas o de bardas, y alrededor de él estaban los talleres, dependencias y, algo separados, los corrales. Todas las habitaciones estaban en la planta baja y ninguna era grande ya que el dormitorio, el refectorio y el oratorio estaban calculados sólo para unos quince monjes. El oratorio tenía un sencillo altar y bancos de madera. La cocina, la habitación de los novicios y la hospedería estaban o bien separadas o bien anejas al edificio principal. No había claustro, pero sí un taller y una sala de lectura. Todas las actividades tenían la sencillez de una gran familia trabajando. Los oficios se cantaban igual que las lecciones. No había misa diaria, pero el abad distribuía la comunión cada día o en determinados días. La misa del domingo terminaba la vigilia empezada el sábado por la tarde. Normalmente el oficio nocturno comenzaba a las dos de la madrugada. Los laudes eran al amanecer, las primas a las seis de la mañana, y las tercias, sextas y nonas con tres horas de intervalo. Las vísperas se cantaban en la última hora de luz y las completas, para las que no se necesita ninguna luz, después de la cena y de la breve lectura de Casi ano que se hacía después. En verano, desde Pascua hasta mediados de septiembre, y los domingos durante todo el año, se tomaban dos comidas, la principal al mediodía y la otra a las seis de la tarde. En invierno y en todos los días de ayuno sólo se tomaba una comida, pero estaba permitido beber algo y tomar un poco de pan por la noche. Entre los oficios había tiempo para leer o llevar a cabo trabajos domésticos o manuales. Esas pequeñas comunidades eran realmente una familia cristiana que vivía separada del mundo y sin ningún interés fuera de sus paredes, salvo los de ayudar a los vecinos y viajeros tanto material como espiritualmente. Incluso dentro de las paredes no había un trabajo específico. Al principio los monjes no eran ni sacerdotes ni eruditos, y en su oratorio no había ni cánticos ni rituales elaborados. Vivían juntos para servir a Dios y salvar sus almas. Es difícil imaginárselos comparándolos con una moderna abadía benedictina europea o americana. Lo más parecido en nuestros días sería un pequeño convento carmelita o tal vez una comunidad como la de Taizé. Es fácil comprender que un abad poco espiritual o mal dotado podía acabar con un pequeño monasterio de ese tipo; más difícil es imaginar que ese abad podía ser muchas veces un. hombre de la talla espiritual de Benito o Casiano o incluso del abad de la Regla del Maestro.

NOTAS

10 Poema celta de Connaught, c. 670. 11 Hoy día se acepta generalmente que la Regla del Maestro fue escrita en la Italia central, c. 530. Editada y traducida al francés por Dom A. de Vogüé, 3 vols., París, 1964-5. 12 Regla de San Benito, loc. cit. Para ediciones de la misma véase la Bibliografía.

|

|||||||

|

|||||||

|